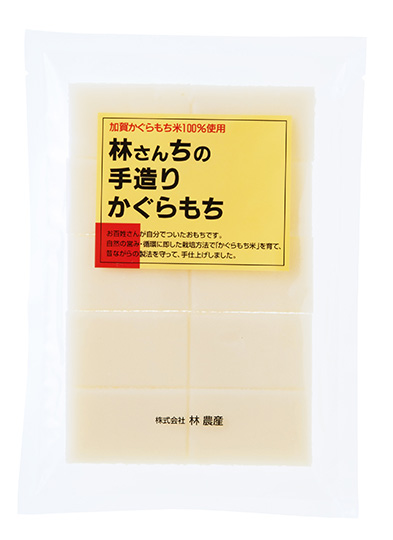

美味しいお餅は林さんちの手造りかぐらもちです

林さんち特製のカグラモチ米が美味しいのです

そもそも使っている餅米が違います。それは「餅にすることが前提」にした栽培だからです。じゃあ他の餅米は、違うの?と思われるかもしれません。林さんちでは、土作りをして肥料を抑えて栽培します。そうしないと餅米の食味が落ちるのです。でも販売だけのことを考えるととにかくたくさん収穫した方が儲かります。でも林さんちでは、「餅にすることが前提」ですから食味優先で栽培しています。もう入り口から違うと言っても良いでしょう。

そして実は、餅米を収穫して乾燥する際に農家は、「ハゼル」と言って強く乾燥させて餅米を「白く」させるのです。この餅米が白くなる特性を利用して主食用の「うるち米」と区別する方法です。昔は、餅米の方が高く売れるので安いうるち米を混ぜる不届きな農家がいたことから始まった習慣かもしれません。またそんな確信犯でなくても作業の過程でうるち米が混入することもあるのでそれを判別する方法でもあります。でも強く乾燥するので舌触りが良くないお餅になる傾向があります。そこで林さんちは、米検査が通る水分値ギリギリまで乾燥して仕上げます。当然、餅米は、白くなくて半透明な「うるち米」のような状態になります。林さんちでは、お米屋さんにもこのカグラモチを販売しますが最初の頃は、「うるち混入」と疑われましたがそれも今は昔話で白くなくても喜んで買ってくれます。それは、当然です。ただ売るために作った餅米ではく「餅にすることが前提」で作っているからです。

美味しいお餅は霊峰白山の水で出来ています

餅つくりの始まりは、餅米を水に浸水します。この水は、霊峰白山の伏流水が長い年月を経て林さんちまで届いた水を井戸でくみ上げています。カルキを一切加えない自然な水です。この水がお餅の味をずいぶん良くしてくれます。天の恵みに感謝です。

美味しいお餅は丁寧に洗うことで決まります

意外に知られてない事実。美味しい餅つくりは、米洗いで決まります。最初に洗米機で餅米を洗います。ここで大部分の米ぬかや汚れが洗い流されます。そして5時間以上浸水してザルに揚げてから丁寧に水をかけて洗います。浸水している間に餅米の表面には雑菌による余分な汚れが付きます。ここであまりたくさんの餅米をザルに揚げて洗うと綺麗にならないので手加減が必要です。さらに慌てて短時間で洗ってもいけません。心の中で「美味しくなぁ~れ!美味しくなぁ~れ!」と唱えてじっくりと洗うのです。年末に来るこの作業担当のバイトさんには、「君の米洗いで林さんちの餅の味が決まる。しっかりやってくれ!」と真剣に頼みます。多くのバイトさんは、驚きますが私以外の社員にも何度もそれを言われるので信じるようになります。画像は、玄米餅の米洗いですが特に真剣に洗わねばならない商品です。そうやって米ぬか分や余分な汚れが完全に無くなって林さんちの餅米の本来の味が際立つのです。

美味しいお餅はセイロで蒸します

林さんちの餅米は、昔ながらのヒノキで作ったセイロで蒸します。でも一時期大量に餅米を蒸す「連続蒸米機」を使用していました。この機械も中は、ヒノキの箱になっていてなかなかの優れものです。

でも大量に餅米を入れるので蒸気が抜けずに「こもる」時があってそれが餅を蒸し過ぎたり、逆にどこまでが適正に蒸されているかが分かりにくいという欠点がありました。そこで林さんちは、昔ながらの「セイロ」にこだわって「連続蒸米機」の使用を止めました。セイロなら積んだ段ごとに蒸す時間がコントロール出来ます。さらにセイロごとに均一に蒸すことが出来ます。ヒノキのセイロが蒸気を微妙に通すので中で「こもる」ことがありません。

お餅は「炊く」のではなく「蒸す」のです

なぜ「こもる」といけないのか?実は、お餅は、蒸しているのですが「こもる」と「炊く」になってしまうのです。蒸気が餅米の周囲を通過しながら蒸されて行きます。しかもその蒸気は、乾き過ぎていてもだめです。乾いた蒸気?、、蒸気にもいろいろあってボイラーによっては、乾いた蒸気を作ります。暖房や機械を動かす蒸気は、高温高圧で乾いた蒸気が合っています。でも餅を蒸す蒸気は「乾き過ぎない蒸気」です。そのための専用のボイラーを使用して蒸すのですが、その蒸気がこもって熱水になると餅米が「炊く」状態になるのです。そうなると餅では、なくて「ご飯状態」になってしまいます。この「ご飯状態」になると餅つきをしても「ご飯粒」が餅に混じってしまいます。そこで適正な蒸気をこもらないように使用して「蒸す」ことによって美味しいお餅が搗けます。

林さんちは、昭和61年から餅加工を始めてこのことに気づくまでにずいぶん時間がかかりました。「餅屋は、餅屋」という言葉を思い知りました。最初の頃は、とにかく製造が追い付かないのでボイラーを全開にしていました。でも全開にすればするほど餅に蒸せてない餅米の粒が残るのです。じゃあもっと強く蒸してさらに粒が増えてしまうという泥沼状態でした。そしてある年に、猛暑で餅米が割れる「胴割れ米」で餅つきをしました。するとさらに蒸気が通らずに「ご飯粒」が大量に出来てしまいました。ここで初めてもしかしたら「炊く」状態になっているのでは?と気づきました。それからは、ボイラーを半開でさらにセイロに詰める餅米も蒸気が通るように真ん中を少なめにして蒸しました。するとあんなに悩んでいた「ご飯粒」がどこかに消えてしまいました。

こんなことは、昔からの餅屋さんや和菓子屋さんにすれば何を当たり前のことを言っているの?となりますが米つくり農家が餅屋さんになるのは、甘くないということです。ちなみに高額で購入した連続蒸米機は、新品同様で倉庫に眠っています。どなたか買ってください(o^-^o)

美味しいお餅は杵つきが基本です

ようやく美味しい餅米が蒸されて餅つき開始です。でもここでも林さんちは、一手間かけます。それは、蒸された餅米にある余分な水分を飛ばすことです。セイロを取り出してから敷き布に包まれた餅米をばらして扇風機で1分間ほど風を当てます。こうすることによって良く伸びる餅になります。余分な水分があると餅は、ベッチョリした食感になるのです。

そして餅つきは、杵つきが基本です。なぜ杵つきが良いかは、機械で掻き混ぜたりこねたりすると餅の組成が細かいポリマー状、、ようするに綺麗に潰されて均等に並んでしまいます。でもこれだと、舌触りがベッチョリして上手くありません。ところが杵つきだと組成がレンガ状になって舌触りと美味しさが中に閉じ込めらるのです。

さらに人間が杵で搗くとさらにそのレンガ状がお城の石垣状になってさらに味わい深くなります。杵も臼に着くように「コ~~ン、コ~~ン」と搗くとさらに餅米から旨味が出て美味しくなります。画像のように林さんちの稲作体験学習で作ったカグラモチで餅つきをしたお餅が最高なのです。子供達には、「世界一美味しいお餅」だと言っています。

ところが昔のように人力で餅つきをしていたのでは、林さんちのスタッフの体もちません。そこで渡辺工業製の餅つき機を林さんちでは使っています。この渡辺工業株式会社は、日本でも有数の餅つき機械メーカーですがなんと林さんちの近所にあるんです。そのご縁で使っていますがとても素晴らしい餅つき機で実に美味しく仕上げてくれます。

本当は、杵が底まで着いて「コ~~ン、コ~~ン」という餅つき機も存在します。でも騒音と振動が凄いのでその対策でとても高価になってしまうのです。林さんちの杵つき餅つき機でもここに至るまでの様々な工夫でそのハンデを補って余りあると考えています。

林さんちの餅はカマンベールのような食感です

美味しいお餅は特製でんぷん粉を使います

昭和61年に初めて餅加工を始めた頃は、「餅とり粉」と呼ばれる市販の粉を使って餅つきした餅を加工していました。「餅とり粉」は、餅が手や板につかない為に使用する粉のことです。上新粉、片栗粉(でんぷん)、コーンスターチ等で作られています。でも最近では、餅加工業者は、「餅とり粉」を使いません。「餅とり粉」を使わなくて餅と板がくっつかないように出来るテフロンシートが開発されたこと。「餅とり粉」は、袋詰めする時に粉を落とす工程が増える。「餅とり粉」がカビの原因となることがある。この3点で使わなくなっているのです。でも「餅とり粉」を使わないと餅の表面が乾き過ぎて皮が厚くなります。皮が厚いと中に余分な水分が閉じ込められて焼いたり煮ると中がベットリしてしまいます。

そこで林さんちでは、ジャガイモでんぷん粉をフライパンで炒ってそれを網で細かくして使っています。とっても手間隙かかりますがまずは、「殺菌」「カビ防止」の効果があります。そして一番の効果は、薄い「餅とり粉」の膜が餅表面に出来て余分な水分を外に逃がして中が均一に仕上がります。さらに炒ったことによる香ばしさも味を引き立てます。おそろくこんな特製でんぷん粉を「餅とり粉」に使っている餅屋さんは、少ないのではないでしょうか。ぜひご賞味してお確かめください。

林さんちのお餅の味はどれもおいしい

林さんちのお餅は通年で販売している定番のお餅と季節限定で作るお餅があります

白のし切り餅

お餅のプレーンといえばまずこの白のしです

味が付いてないと侮るなかれ

石川のお餅の特徴の塩が入った旨みのあるお餅でそのまま食べても美味しいと評判です

一度食べると塩の入っていないお餅だと物足りなくなるかも

もちろんあべかわもちやきなこや餡子なんにでもあう白のしです

通年の定番品として10個入り(400g)、年末の正月餅時期にはお徳用で5合入りで販売しています

豆とぼ切り餅

お餅に入れるものといえばまず豆でしょう

林さんちの豆とぼは北海道産の「光黒(ひかりぐろ)」という黒豆を使っています

もち米を蒸すせいろで同じように黒豆も蒸してからお餅に入れています

林さんちのバイトさんでこの蒸した黒豆が大好きでよく食べる人がいるくらい美味しい黒豆です

この黒豆をつぶれないように餅つきの最後に投入して作っています

黒豆の香ばしさがアクセントとなってさらにお餅が進む一品です

通年の定番品として8個入り(400g)、年末の正月餅時期にはお徳用で5合入りで販売しています

昆布とぼ切り餅

林さんちのお隣県富山県といえば昆布

その昆布を刻んだものお餅につき込んであります

塩味と昆布の旨みで美味しく仕上がっています

通年の定番品として8個入り(400g)で販売しています

草とぼ切り餅

ヨモギを粉末にしたものをお餅につき込んでいます

ついているとヨモギのいい香りが漂うので食べたくなります

昔はヨモギの繊維が残る草玉を水で戻して作っていたのですが

細かく粉末になって香りは変わらず、より伸びや食感がよくなりました

自然を感じるなつかしい味、餡子で草団子風にして食べるのもおすすめです

通年の定番品として8個入り(400g)で販売しています

玄米とぼ切り餅

もち米を精米せずに玄米のまま餅つきをして作る玄米もちです

とはいえ実は白米を餅つきするより難しいのです

玄米の皮が硬いので洗米時間を長めにとり皮にしっかりキズをつけます

そして浸水時間も長めにとりキズをつけたところからしっかり吸水させます

蒸し時間も白米より長くとりしっかり蒸し上げます

ここまでしてやっとお餅としてつきあげることができます

あとは玄米のプチプチとして食感も残しつつお餅のもっちり感がでるくらいでつき完成です

玄米特有の香ばしさがあり玄米もちのファンの方もいるくらい他にない味です

通年の定番品として8個入り(400g)で販売しています

この時期にしか食べられないプレミアムな味

本ヨモギのし切り餅

林さんちのおばちゃんが春先に天然のヨモギを摘んでおいて寝かしておき

12月にお餅につきこんで作っています

通年の販売している草餅に比べて色合いも含めてやさしい味がします

自家採取につきわずかしか作れない、年によっては作れないこともあるので

かなりレアな商品です

ネット販売はしておらず、林さんちの店頭、もしくはわずかに近隣のスーパーの産直コーナーで販売しています

10個入り(400g)での販売です

とぼ切り餅(黒糖風味)

ブラウンシュガーをお餅につき込んであまーい黒糖風味のお餅に

味の調整で砂糖が入る分、塩は控えめにしています

もともとかきもちで黒糖風味はあったのですが

切ったミミを社員さんたちで食べていてこれおいしいよねーと

言ってよく食べていたのでそれならちゃんと商品にして販売してみては?となったのが始まり

年明け後のかきもち生産の頃から春先までの期間限定販売です

主に店舗とネットで販売していて販売開始するとすぐ完売するぐらいの人気商品です

8個入り(400g)での販売です

株式会社 林農産

昭和63年4月1日設立

〒921-8833 石川県野々市市藤平160番地

米、大豆の生産、農作業請負、餅加工販売、味噌加工販売を行っています

23世紀型お笑い系百姓をかかげ未来の子供たちのために楽しく農業をしています